お知らせ

Information

こんな悩みは

ありませんか?

1

元請けから許可を取るように言われた

2

もっと大きな工事を

受注したい

3

許可をとるのは

大変だと聞いた

私たちに

おまかせください!

私たちは建設業に特化した行政書士として、お客様の不安を安心へと変え、

さらなる事業の発展を全力でサポートいたします。

建設業許可の取得支援はもちろんのこと、経審、CCUS、継続手続きまで

ワンストップでサポートさせていただきます。

許可取得の

メリット

1

会社の信用度が

大幅にアップ

建設業許可の取得は、貴社の信用力を大きく高める転換点となります。

国が定める厳格な基準をクリアした証として、元請企業からの高い信頼を獲得できます。建設業許可は、貴社の技術力と経営の健全性を客観的に示す重要な指標となるためです。

さらに、金融機関との取引においても大きなメリットがあります。建設業許可を保有していることで、融資審査での評価が向上し、より円滑な資金調達が可能となります。

2

500万以上の工事を

請け負える

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事案件を請け負えるようになります。 下請けとしても大きな工事を受けれるので事業拡大のチャンス。

また、公共事業へ入札できるようになるも大きな魅力の一つです。

* 入札には経営事項審査や公共工事入札システムへの登録が必要です。

許可取得の為の

【4つのポイント】

Key Point

建設業許可の申請では、事業区分の選択と欠格要件の確認が重要な審査項目となります。

まずは、申請の基礎となる3つの区分について説明いたします。

業種区分

建設業の許可業種29分類

許可の区分

知事許可・大臣許可

一般許可・特定許可

2つの建設許可

6つの要件

適正な経営体制・専任技術者・誠実性・財産要件・欠格要件・社会保険

サービスの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。お問い合わせフォームへのお返事は48時間以内にさせていただきます。

STEP 02

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いし、許可要件を満たしているかの確認を行います。

STEP 03

ご提案

お客様と面談させていただき、申請のスケジュール、書類の収集方法などを提案。お見積もりをお送り致します。

STEP 04

ご契約・発注

ご契約、お見積もり内容に納得いただけたら、弊所との業務委託契約を結ばせていただきます。

STEP 05

着手金のお支払い

着手金として契約金額の半額を業務着手前にお支払いいただきます。

STEP 06

書類の収集

お客様でしか集めることができない書類はお客様自身で、弊所が代行して収集できる行政庁の書類等は弊所が収集いたします。

STEP 07

申請書提出

申請書類を作成し、収集した書類の最終確認。担当行政庁の指定する体裁に整え、担当部署へ申請を行います。

STEP 08

許可証の発行

知事許可であれば1〜2ヶ月で許可証が発行されます。建設業標章を作成し納品させていただきます。

STEP 10

ご精算

契約金額の残金をお支払いください。

取得後もこんな手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。

安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

\ こんな時もお任せください /

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

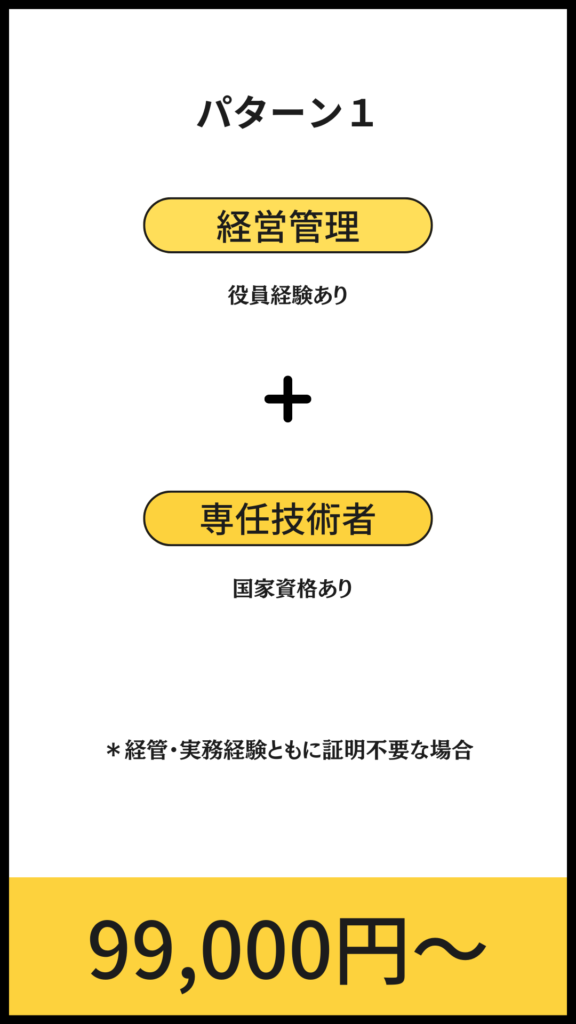

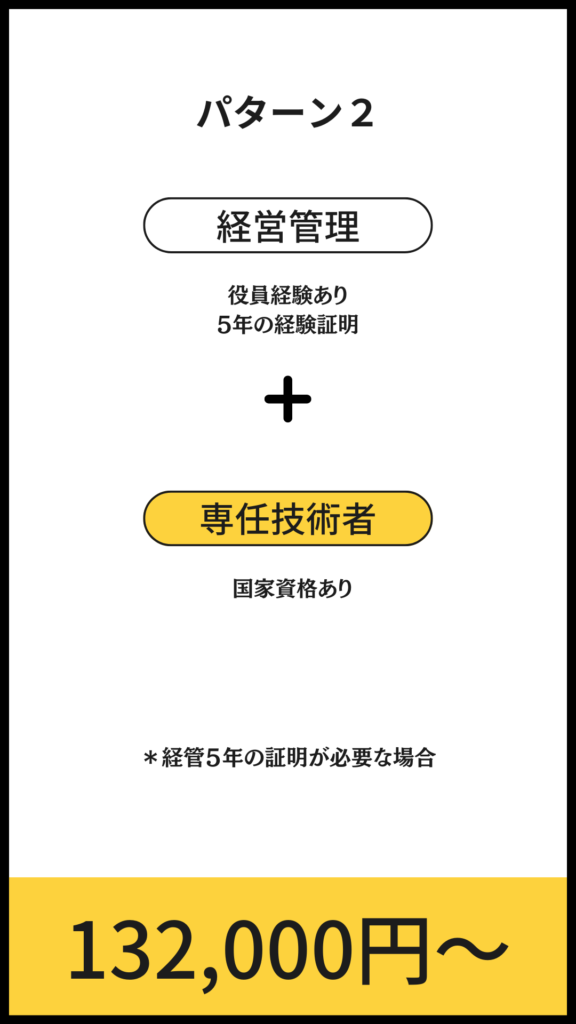

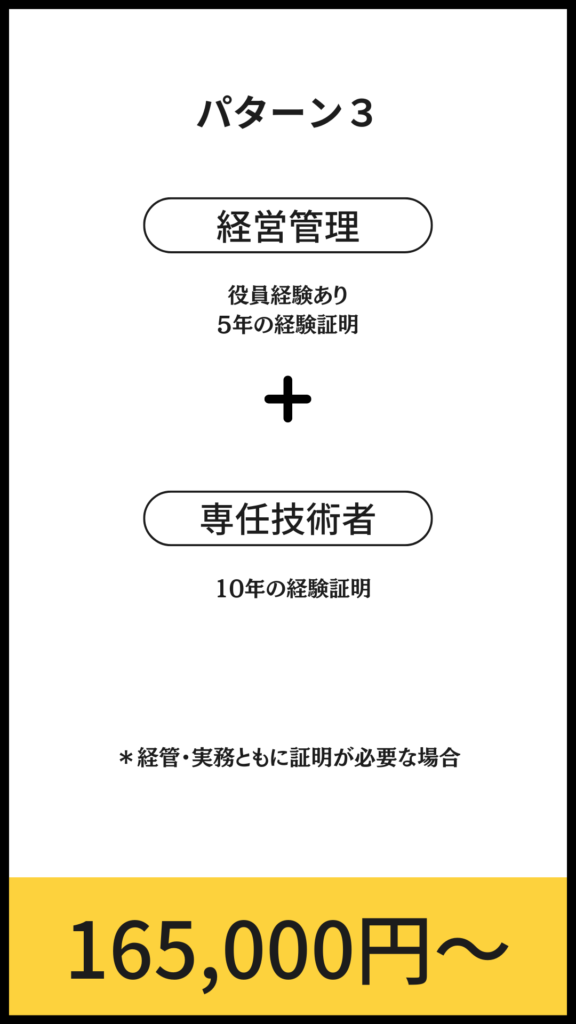

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

さらに!2つの安心をお約束します

”全額返金保証”

弊所では、お客様との長期的な信頼関係を最も重視しており、その第一歩として建設業許可申請の

「返金保証制度」をご用意しております。

万が一、不許可となった場合には、いただいている報酬を全額返金させていただきます。

ただし ”欠格要件に該当する事項の申告漏れ、虚偽の内容のご申告、その他お客様側の事由により不許可、

取り下げとなった場合” は、返金保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

"アフターフォロー"

建設業は許可を取得するのがゴールではありません。むしろ大きな舞台へ進むための一歩、始まりです。

弊所では顧客情報を独自のシステムで管理。更新が必要な際は最適なタイミングでお知らせするので、

事業主様は安心して事業に集中することができます。