\ お気軽にご連絡ください /

「500万円以上の工事は建設業許可が必要」というルール、ご存じですか?でも、「契約書を分ければいいんじゃない?」と考えたことはありませんか?実はそう単純ではないんです。建設業法では、分割しても工事の実態で判断されるため、安易な分割は法律違反となるリスクがあります。しかし、「正当な理由がある場合」という例外もあるんです。横須賀・横浜で活動する建設業者の皆さん、この記事では500万円の壁を乗り越える正しい知識と、建設業許可取得のメリットをご紹介します。「現場仕事で忙しく、手続きが苦手」というあなたも、この情報を知れば、より安定した経営への一歩を踏み出せるかもしれません。建設業の未来を切り開くための具体的な方法、一緒に見ていきましょう!

- 1. 建設業許可とは?500万円の壁の意味

- 2. 契約書・請求書の分割は基本的にNG、消費税も含まれる

- 2.1. 1. 工期を分けて分割するケース

- 2.2. 2. 工種ごとに分割するケース

- 2.3. 3. 材料費を分離するケース

- 2.4. 4. 請負金額に消費税を含んでいない

- 3. 工事分割の適否は行政の判断次第

- 3.1. 1. シンプルに辞退する

- 3.2. 建設業許可を持つ業者を紹介する

- 3.3. 建築一式工事の適用可能性を確認する

- 4. 建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスク

- 4.1. 1. 刑事罰のリスク

- 4.2. 2. 行政処分のリスク

- 4.3. 3. 信用失墜のリスク

- 5. 許可取得のメリットと申請手続き6つの要件

- 5.1. 建設業許可取得の具体的なメリット

- 5.1.1. 1. 受注可能な工事の幅が広がる

- 5.1.2. 2. 公共工事の入札参加資格を得られる

- 5.1.3. 3. 会社の信用力向上

- 5.1.4. 4. 融資が受けやすくなる

- 5.1.5. 5. 優秀な人材の確保

- 5.2. 建設業許可申請に必要な6つの要件について

- 6. まとめ:建設業者が安心して事業を続けるために

建設業許可とは?500万円の壁の意味

皆さん、こんにちは!建設業を営んでいる方なら、「500万円の壁」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要と定められています。その基準となるのが、工事1件の請負金額「500万円」(建築一式工事の場合は1,500万円)という金額です。例えば、住宅のリフォーム工事を600万円で請け負う場合、建設業許可を持っていなければ法律違反となってしまいます。これが「500万円の壁」と呼ばれる理由です。

「

契約書・請求書の分割は基本的にNG、

消費税も含まれる

「でも、請求書を分ければいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。

実は、そう単純な話ではないんです。建設業法施行令によると、同一の工事を複数の契約に分割して請け負った場合でも、その合計金額が基準となります。

建設業法施行令第1条の2第2項

「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」

つまり、契約書や請求書の形式上の分割ではなく、工事の実態に基づいて判断されるということです。

この「正当な理由」がない限り、分割しても意味がないんですね。

横須賀や横浜など神奈川県内で活動されている建設業者の方々も、この点は要注意です。県内での建設業許可申請数は年々増加傾向にあり、無許可営業に対する監視も厳しくなっています。次に、よくある4つのケースを紹介します。

1. 工期を分けて分割するケース

例えば、総額800万円の外壁塗装工事を「前期工事400万円」「後期工事400万円」のように時期で分けて契約書を作成するケース。表面上は各契約が500万円未満ですが、実態は一つの工事であるため、合計額で見なされてしまう場合があります。

2. 工種ごとに分割する

ケース

別のよくあるケースが、工事の種類ごとに分割する方法です。例えば、600万円の塗装工事を「塗装工事200万円」「足場工事200万円」「防水工事200万円」のように分けるパターン。

しかし、これも建設業法上は「附帯工事」とみなされ、全体で一つの工事と判断されるケースです。主たる工事に付随する工事は、それぞれ別々とは見なされない場合があるので注意が必要です。

3. 材料費を分離する

ケース

「工事代金は350万円ですが、材料費300万円は施主様自身で購入いただけますか?」

このような提案も時々見かけますが、建設業法施行令第1条の2第3項では、発注者が提供した材料の市場価格や運送にかかった費用も請負金額に含むと規定されています。つまり、この場合も合計は350万円ではなく650万円の工事として扱われるんです。

建設業法施行令第1条の2第3項

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

4. 請負金額に消費税を

含んでいない

建設工事の請負金額には消費税も含まれます。例えば490万円の工事を請け負った場合、消費税10%が加算されると539万円に。建設業許可が必要かどうかを判断するときは、必ず消費税を含めた総額で考えましょう。

工事分割の適否は行政の判断次第

工事分割が認められるかどうかは最終的に監督行政庁が判断するものであり、確実な「抜け道」は存在しません。たとえ工事途中で予期せぬ追加工事が発生し、合計金額が500万円を超えた場合でも、建設業許可のない業者が請け負えば法律違反となります。

形式的な分割だけでは認められないケースがほとんどなので、500万円を超えそうな工事依頼を受けた場合は、どう対応すべきかを慎重に検討する必要があります。

では、無許可で請け負える基準額である500万円を超えそうな工事を依頼された場合、個人事業主としてどのように対応すべきなのでしょうか?

1. シンプルに辞退する

建設業許可を持たない場合、許可が必要となる規模の工事を依頼された際は、きっぱりと仕事を辞退することが最も確実で簡潔な対応策です。

法律に違反する形で工事を請け負うことは、罰則の対象となるだけでなく、事業の継続にも大きなリスクをもたらします。一時的な利益を得ることよりも、コンプライアンスを守り、長期的に安定した事業を継続することを優先する姿勢が、結果的には顧客からの信頼にもつながります。

将来的に建設業許可の取得を視野に入れながら、現時点では法令の範囲内で事業を展開することが重要です。

建設業許可を持つ業者を紹介する

受注できない工事を断るのも一つの方法ですが、長年の付き合いがあるお客様の場合、単純に断ることが難しい状況もあるでしょう。そのような場合は、建設業許可を持っている他の業者を紹介するという方法も考えられます。

信頼できる許可業者を紹介することで、お客様の要望に応えつつ、良好な関係を維持することができます。また、このような関係構築が新たなビジネスチャンスを生むこともあります。紹介した業者から今後500万円未満の下請け工事を依頼されるなど、互いに協力し合える関係に発展する可能性もあるでしょう。こうした業者間のネットワークを広げることも、事業を継続していく上で重要な要素となります。

建築一式工事の適用可能性を確認する

建築一式工事に分類される場合は、建設業許可がなくても1,500万円までの工事を請け負うことができます。例えば、内装仕上工事、電気通信工事、ガラス工事など複数の工種を含むリフォーム工事が該当する可能性があります。

しかし、注意すべき点として、工事が建築一式工事に該当するかどうかの最終判断は、工事を請け負う側ではなく監督官庁が行うことになります。そのため、工事を受注する前に監督官庁に相談して確認しておくことをお勧めします。誤った判断により後から問題が生じることを防ぐためにも、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスク

「500万円以上の工事を許可なしで請け負ってもバレないんじゃない?」という声を聞くこともありますが、この考え方は大変危険です。

このような考えのもとに行動した結果、以下のような罰則を受ける可能性があることを十分に理解しておきましょう。

1. 刑事罰のリスク

建設業法違反は以下の刑事罰の対象となります。

この刑事罰は、いずれかではなく併科といい、両方の罰が科される場合があります。

刑事罰

- 3年以下の懲役

- 300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)

2. 行政処分のリスク

刑事罰だけではなく、行政処分も受ける可能性があります:

行政処分

- 営業停止処分

- 許可取消処分

- 5年間の建設業許可取得禁止

一度このような処分を受けると、その後の事業展開に大きな障害となります。もちろん、建設業許可も一定期間が経過するまでは取得することができなくなります。

参考リンク:「神奈川県における建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(別ウィンドウで開きます)

参考リンク:「神奈川県における許可を受けないで建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」(別ウィンドウで開きます)

3. 信用失墜のリスク

当然ですが法令違反は社会的信用の喪失につながります。特に神奈川県内でも横須賀・横浜などの都市部では情報が広まりやすく、一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。そのため、大手の工事を請け負うことや、その後の経営に大きな影響を残すことになります。

許可取得のメリットと申請手続き6つの要件

「500万円以上の工事ができるようになる」というのは、建設業許可のメリットとしてよく知られていますが、実はそれだけじゃありません!許可を持っていることで、あなたの仕事の幅がグッと広がるかもしれません!

最近では、元請けの会社から「許可を取ってほしい」と言われることも増えてきていますね。これは、建設業界全体が法律をしっかり守る方向に進んでいるからなんです。実際、下請け工事の材料費を元請けが全部把握するのって、かなり難しいですよね。知らないうちに500万円の上限を超えてしまうと、法律違反になってしまう可能性があるので元請けとしても建設業許可を持っている下請けの会社に仕事を依頼する方が安心です。

こういったトラブルを事前に防ぐためにも、建設業許可はとても重要なんです。

建設業許可取得の具体的なメリット

1. 受注可能な工事の幅が広がる

500万円以上の工事を合法的に請け負えるようになり、大型案件にも対応可能に。

2. 公共工事の入札参加資格を得られる

横須賀市や横浜市の公共工事入札に参加するためには建設業許可が必須条件です。安定した受注を確保したい方には大きなメリットとなります。

(*経審や入札手続きも必要です)

3. 会社の信用力向上

建設業許可を持っているということは、一定の資本金や技術力、経営の安定性があると認められた証です。これにより取引先からの信頼を得やすくなります。

4. 融資が受けやすくなる

金融機関は建設業許可を持つ事業者に対してより好意的な評価をする傾向があります。事業拡大のための資金調達がしやすくなるでしょう。

5. 優秀な人材の確保

建設業許可を持つ安定した会社であることは、人材採用においても有利に働きます。特に若い世代の採用では、会社の安定性や将来性が重視されます。

\ この記事も人気です /

>> 建設業許可を考えている方は是非こちらをご覧ください!

>> 公共工事への参入に必要な経営事項審査と入札参加資格の取得に関してはこちらをご覧ください!

建設業許可申請に必要な

6つの要件について

建設業許可を取得するには、次の6つの要件を満たす必要があります:

まとめ:建設業者が安心して事業を続けるために

建設業許可は単なる「規制」ではなく、ビジネスを守り成長させるための「パスポート」とも言えます。特に、「事業を軌道に乗せたい」「地域に根差した信頼される建設会社を目指している」という横須賀、横浜でご活躍されている建設業者様にとって、許可取得は大きな一歩となるでしょう。

横須賀・横浜エリアで事業を展開する建設業者の皆さん、もし建設業許可申請についてご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。現場のプロである皆さんの事業発展を全力でサポートいたします。

中尾幸樹

横須賀・横浜の建設業の皆さん、こんにちは!建設のプロフェッショナルとして日々奮闘されている方々のサポート役、私たち行政書士事務所をご紹介させていただきます。

「建設業許可って複雑そう...」「どこに相談したらいいんだろう?」

そんな悩みをよく耳にします。でも大丈夫!地域密着型の私たちが、皆さんの事業の成長をトータルでサポートします!

格好よく例えるなら、私たちは建設業界の「コンシェルジュ」。

必要なものを必要なタイミングで、ワンストップでご用意します!

私たちができること

- 建設業許可取得のお手伝い

- 各種許認可の申請サポート

- 経審やCCUS登録のご案内

- 外国人雇用に関するビザ申請

個人事業主の方も、一人親方の方も、安心してお任せください!私たちは、皆さんの「困った!」を「よかった!」に変えるお手伝いをさせていただきます。

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。メールでも、お電話でも、まずはお話を聞かせていただければと思います。

皆さんの事業の発展を、地域密着の行政書士事務所として、全力でバックアップさせていただきます!

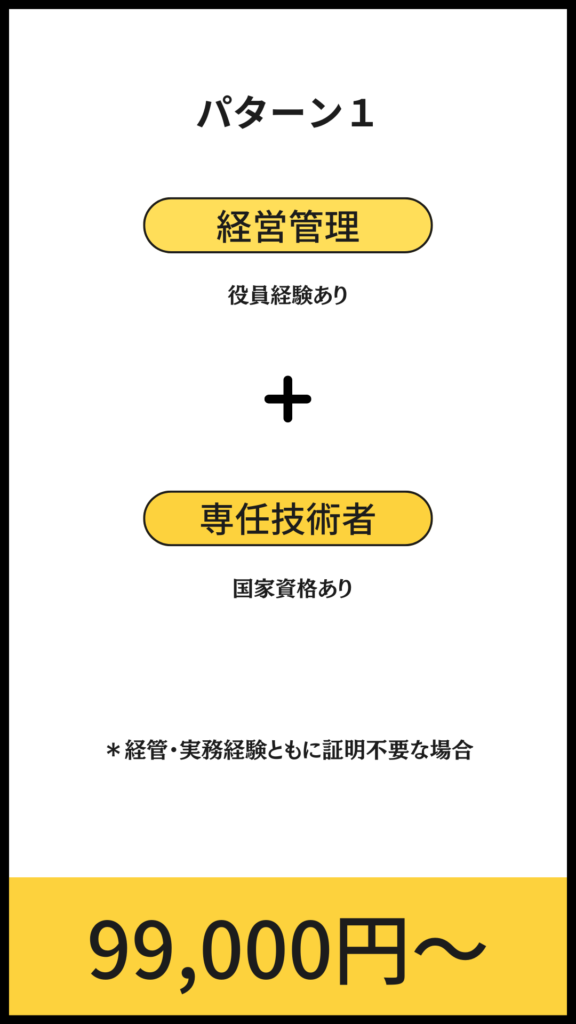

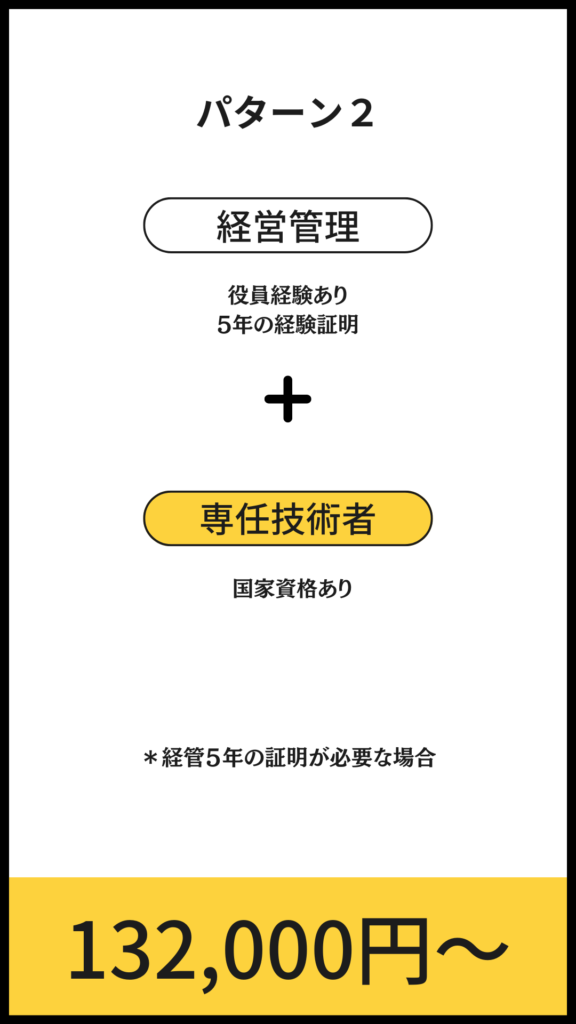

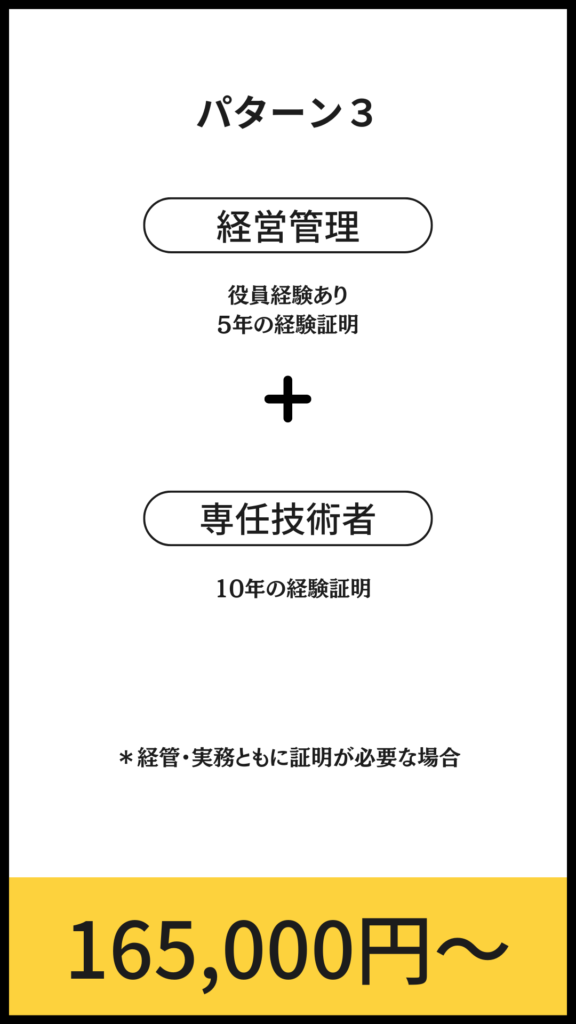

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。