\ お気軽にご連絡ください /

建設業を営む中で、「現場に技術者を配置しなければならない」と聞いたことがあるでしょう。この技術者配置は建設業法で定められた義務であり、工事の品質確保や安全管理のために欠かせない制度です。

しかし、「主任技術者」「監理技術者」「専門技術者」など様々な呼び名があり、どのような条件で配置すべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、工事現場に配置すべき技術者について、横須賀・横浜エリアで建設業を営む個人事業主や中小企業経営者向けに、わかりやすく解説します。

\ 初回相談無料! まずはご相談ください /

「CCUSの手引きが難しい」「急いで取るように言われた」

当事務所は横須賀、三浦、逗子エリアで唯一のCCUS登録行政書士事務所です。(2025年3月現在)

不安な問題は一緒に解決をしましょう、お気軽にお問い合わせください。

工事現場に技術者を配置する理由と法的根拠

建設工事の適正な施工を確保するためには、工事現場に建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。これは建設業法第26条に明確に定められています。

ここで重要なのは、技術者の「配置」が必ずしも「常駐」を意味するわけではないという点です。

つまり、技術工事現場に配置される技術者は必ずしも工事が行われている間、工事現場に常にいる必要はなく、適切な管理ができる体制が整っていれば問題ないということです。これは特に複数の現場を管理する個人事業主の方にとって朗報と言えるでしょう。

主任技術者とは

主任技術者は、建設工事の施工において最も基本となる技術者です。建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置しなければなりません。

主任技術者の資格要件は次のとおりです:

- 一級・二級国家資格者

- 実務経験者

例えば、あなたが個人事業主として小規模な工事を請け負っている場合でも、建設業の許可を受けている限り、主任技術者の配置は必須となります。500万円未満の工事であっても、建設業者(許可業者)であれば主任技術者の設置が必要です。

逆を言うと500万円未満の仕事を建設業の許可を持っていない方が請け負う場合には主任技術者の配置は不要と言うことです。

監理技術者とは

監理技術者は、より大規模な工事や下請工事が多い現場で必要となる上位の技術者です。具体的には、発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

監理技術者の資格要件:

- 一級国家資格者

- 国土交通大臣特別認定者

*監理技術者は、一般技術者と比較してより基準が厳格です。資格の要件には主任技術者に認められる実務経験はりません。

ここでのポイントは、「直接発注者から受注」=「元請け」していることと「4,500万円以上(建築一式は7,000万円)の下請契約」の両方の条件を満たす場合に監理技術者が必要になるという点です。

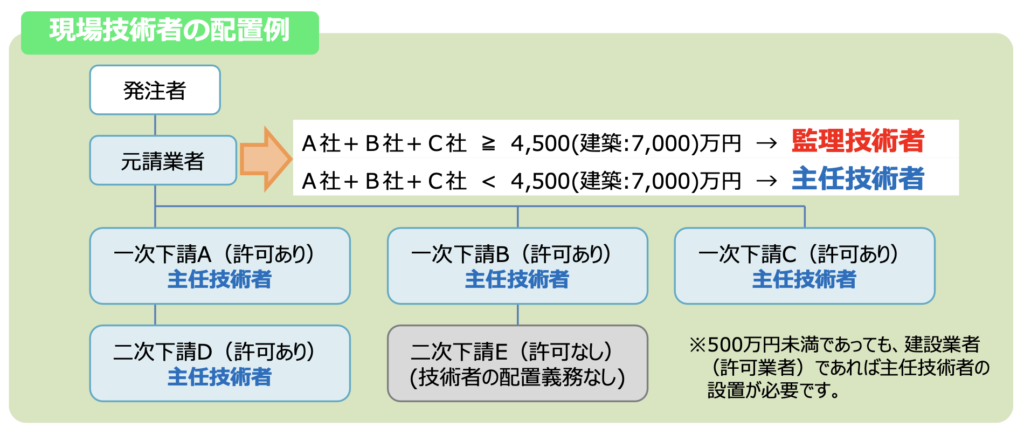

パターン別に見る技術者配置の具体例

実際の工事現場における技術者配置の例を見てみましょう。

- 元請業者が下請業者A、B、Cに発注した下請金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合 → 元請業者は監理技術者を配置

- 元請業者が下請業者A、B、Cに発注した下請金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合 → 元請業者は主任技術者を配置

- 一次下請業者(許可あり)は主任技術者を配置

- 二次下請業者(許可あり)も主任技術者を配置

- 二次下請業者(許可なし)は技術者の配置義務なし

このように、建設工事の規模や下請構造によって、必要となる技術者が変わってきます。技術者の配置で悩んだ場合には以下の点に注意してみてください。

- 元請けか下請けか

- 請負金額は4500万円以上(一式7000万円)か以下か

- 建設業許可事業者か無許可業者か

- 下請け金額が500万円以以上か以下か

注意すべき点は、建設許可を取得している業者は必ず主任技術者を設置しないといけないところです。逆に許可を持っていない事業者の場合(=500万以下の小規模な工事)には技術者の配置義務はありません。

あなたにおすすめの記事:【令和6年12月13日施行】専任技術者・主任技術者の兼任ルールが大幅緩和!横須賀・横浜の建設業者必見新着!!

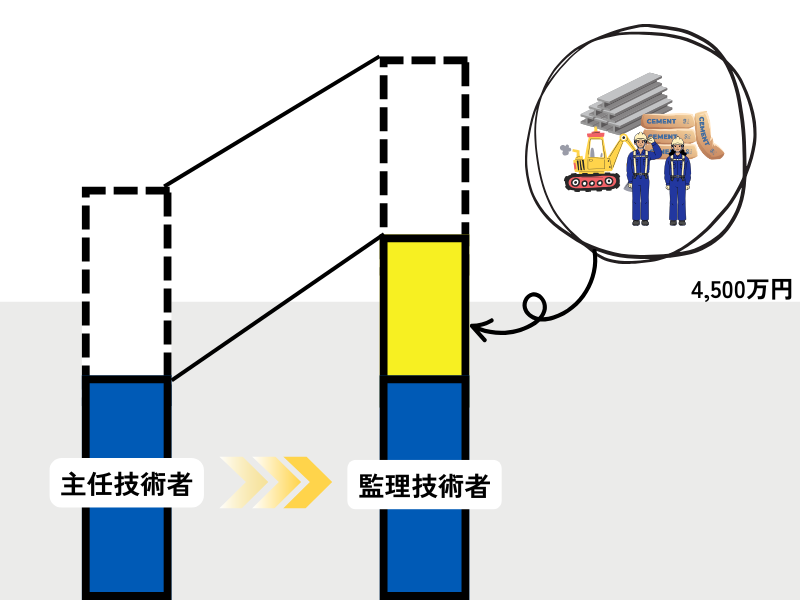

主任技術者→

監理技術者への変更

工事途中で下請契約金額が一定額を超えた場合、主任技術者から監理技術者への変更が必要になります。具体的には、下請契約の合計金額が4,500万円(建築一式工事では7,000万円)以上となった時点で変更しなければなりません。

たとえば、当初7,000万円の工事で下請金額が3,700万円だったため主任技術者を配置していたケースを考えてみましょう。工事内容の変更により請負金額が10,500万円、下請金額が7,200万円に増加した場合、監理技術者への変更が必要となります。

このような変更が工事開始前から予想される場合は、最初から監理技術者の資格を持つ技術者を配置することが求められます。将来的な工事規模の拡大に備えて、計画的に監理技術者の資格取得を進めておくことをお勧めします。

【雇用関係】

技術者は「自社の正社員」でなければならない

建設業の許可を取得するには、主任技術者や監理技術者を配置する必要がありますが、この技術者は会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」を持っていなければなりません。つまり、あなたの会社の正社員である必要があるのです。

派遣社員や出向社員、また工事期間だけの短期雇用者を技術者として配置することはできません。特に公共工事の場合より厳格になっていて、入札申込日より3ヶ月以上前から雇用していることが求められます。(*例外規定あり)

雇用関係の証明には、監理技術者資格者証の交付日や健康保険被保険者証の日付が重要となります。これらの書類で雇用期間が確認できることが必要です。

将来的に会社を成長させ、公共工事の入札参加を目指すなら、資格を持った技術者を正社員として雇用、自社の社員を育成することを計画しましょう。新たな雇用は短期的なコスト増にはなりますが、受注できる工事の幅が広がり、長期的な事業の安定につながります。

主任技術者と監理技術者の具体的な職務

主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

| 職務内容 | 元請けの主任技術者・監理技術者 | 下請けの主任技術者 |

|---|---|---|

| 基本的な役割 | 請け負った建設工事全体の統括的な施工管理 | 請け負った範囲の建設工事の施工管理 |

| 施工計画の作成 | ・工事全体の施工計画書の作成 ・下請けが作成した施工要領書の確認 ・設計変更に応じた施工計画書の修正 | ・元請けの施工計画書に基づいた、自社担当範囲の施工要領書の作成 ・元請けからの指示に応じた施工要領書の修正 |

| 工程管理 | ・工事全体の進捗確認 ・下請け間の工程調整 ・工程会議の開催・参加・巡回 | ・自社担当範囲の進捗確認 ・工程会議への参加 |

| 品質管理 | ・工事全体に関する下請けからの施工報告の確認 ・必要に応じた立ち会い確認 ・事後確認などの実地確認 | ・自社担当範囲の立ち会い確認(原則) ・元請け(上位下請け)への施工報告 |

| 技術的指導 | ・工事全体における主任技術者の配置など法令遵守の確認 ・現場作業に関する総括的な技術指導 | ・自社担当範囲の作業員配置など法令遵守の確認 ・現場作業に関する実地の技術指導 |

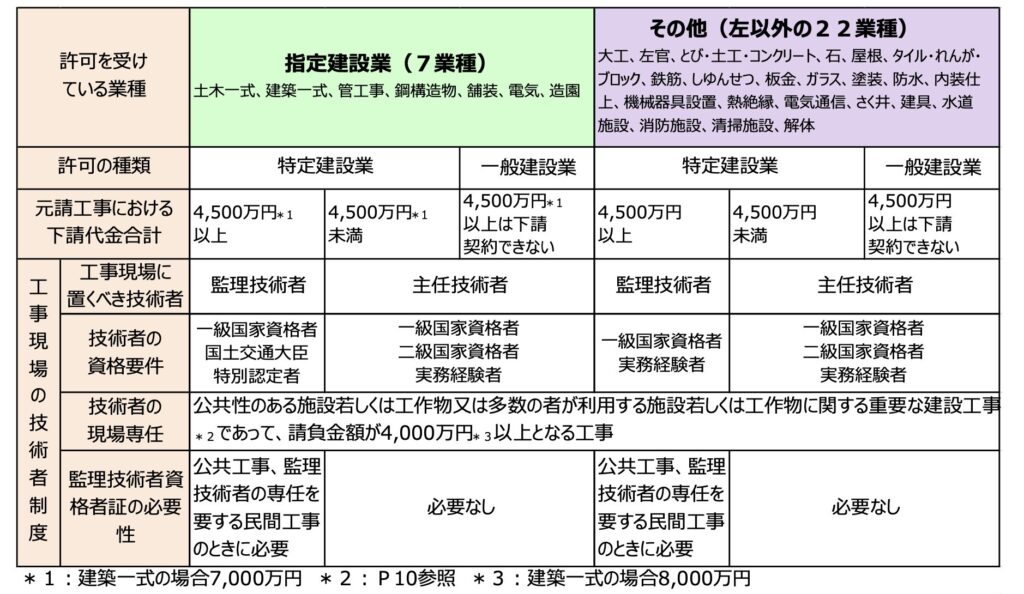

技術者制度の概要|指定建設業とその他の比較

建設業の技術者制度において、指定建設業(7業種)とその他の業種(22業種)を比較すると、主な違いは監理技術者の資格要件だけであることがわかります。

指定建設業では、特定建設業の監理技術者になれるのは「一級国家資格者」か「国土交通大臣特別認定者」に限られています。一方、その他の業種では「一級国家資格者」だけでなく「実務経験者」も監理技術者になることができます。

下請代金の基準額(4,500万円、建築一式工事は7,000万円)、現場への技術者配置の種類、現場専任の条件、監理技術者資格者証の必要性については、すべての業種で同じ規定が適用されます。

あなたにおすすめの記事:【指定建設業】の7業種とは?誤解しやすい特定建設業との違い | 横浜・横須賀の建設業許可申請なら

専門技術者の設置について

専門技術者とは、一式工事の中に含まれる専門工事や、附帯工事を施工する際にはそれぞれの専門工事の主任技術者の資格を持っている人を工事現場に置く必要があります。(軽微な工事は除く)

専門技術者が必要になるケース

- 土木工事業や建築工事業を営む者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合

- 建設業者が、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(いわゆる附帯工事)を施工する場合

専門技術者の設置方法には以下の3つの選択肢がありいずれかから選択しなくてはなりません。

専門技術者を設置するためには

- 主任技術者又は監理技術者が、その専門工事又は附帯工事について主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる

- 主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事又は附帯工事について主任技術者の資格を有している者を専門技術者として設置する

- その専門工事又は附帯工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする

FAQ

-

建設業許可がない場合でも技術者の配置は必要ですか?

-

建設業許可がない場合(軽微な工事のみを請け負う場合)は、技術者の配置義務はありません。しかし、建設業の許可を取得すると配置義務が生じます。

-

一人親方の場合、自分自身が主任技術者になれますか?

-

はい、必要な資格または実務経験を有していれば、一人親方自身が主任技術者になることができます。

-

技術者が現場に常駐する必要はありますか?

-

法律上、技術者の「配置」は現場への「常駐」を意味するものではありません。適切な管理ができる体制が整っていれば、必ずしも常時現場にいる必要はありません。

-

下請工事でも技術者の配置は必要ですか?

-

はい、建設業の許可を受けている下請業者は、請負金額の大小に関わらず主任技術者を配置する必要があります。

まとめ

工事現場に配置する技術者制度は、建設工事の品質と安全を確保するための重要な仕組みです。主任技術者は基本となる技術者で、すべての許可業者に配置が義務付けられています。一方、監理技術者は大規模な下請工事を伴う元請工事で必要となります。

技術者の配置は「常駐」を意味するものではなく、適切な管理ができる体制が整っていればよいとされています。また、専門技術者や特定専門工事における特例など、状況に応じた柔軟な対応も可能です。

建設業を営む個人事業主の方や、会社組織への成長を目指す方は、これらの技術者配置制度をしっかり理解し、適切に対応することが重要です。そうすることで、より大きな工事の受注や公共工事への参入も可能になるでしょう。

参考資料:国土交通省

・【別紙1】監理技術者制度運用マニュアル改正版

・工事現場に配置する技術者とは

中尾幸樹

横須賀・横浜の建設業の皆さん、こんにちは!

「建設業許可って複雑そう...」「どこに相談したらいいんだろう?」

そんな悩みをよく耳にします。でも大丈夫!地域密着型の私たちが、皆さんの事業の成長をトータルでサポートします!

私たちができること

- 建設業許可取得のお手伝い

- 各種許認可の申請サポート

- 経審やCCUS登録のご案内

- 外国人雇用に関するビザ申請

個人事業主の方も、一人親方の方も、安心してお任せください!私たちは、皆さんの「困った!」を「よかった!」に変えるお手伝いをさせていただきます。

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。メールでも、お電話でも、まずはお話を聞かせていただければと思います。

皆さんの事業の発展を、地域密着の行政書士事務所として、全力でバックアップさせていただきます!

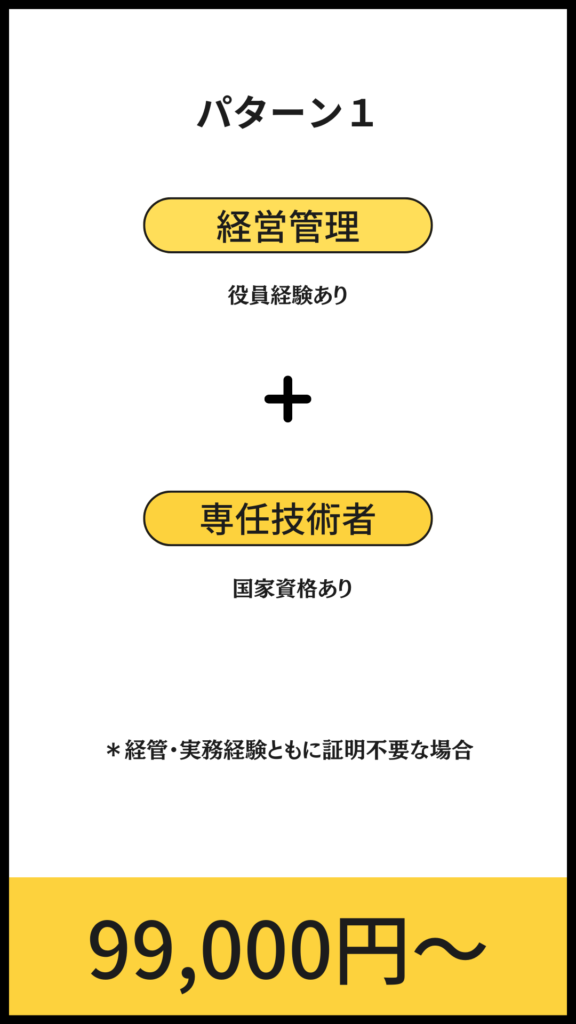

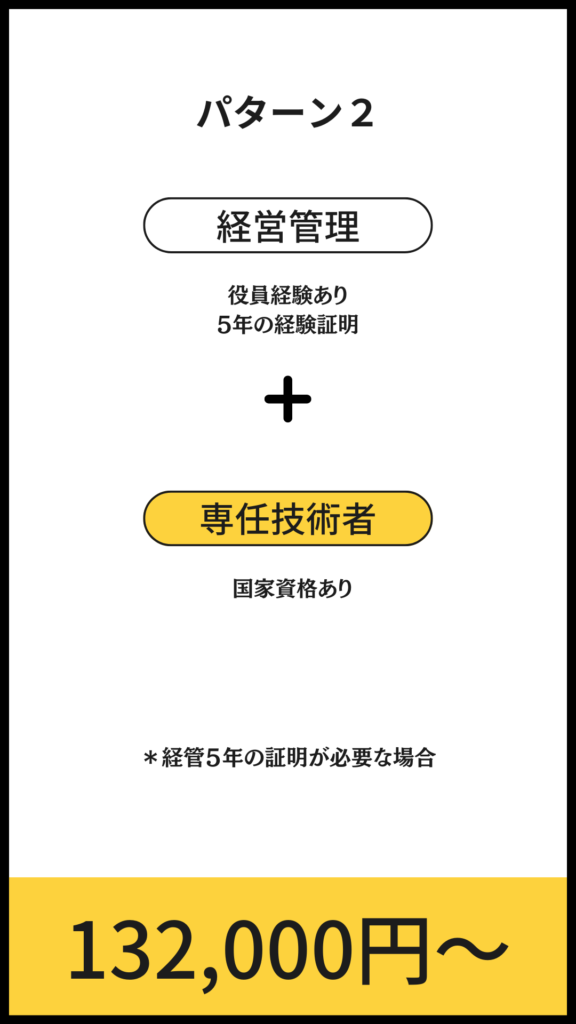

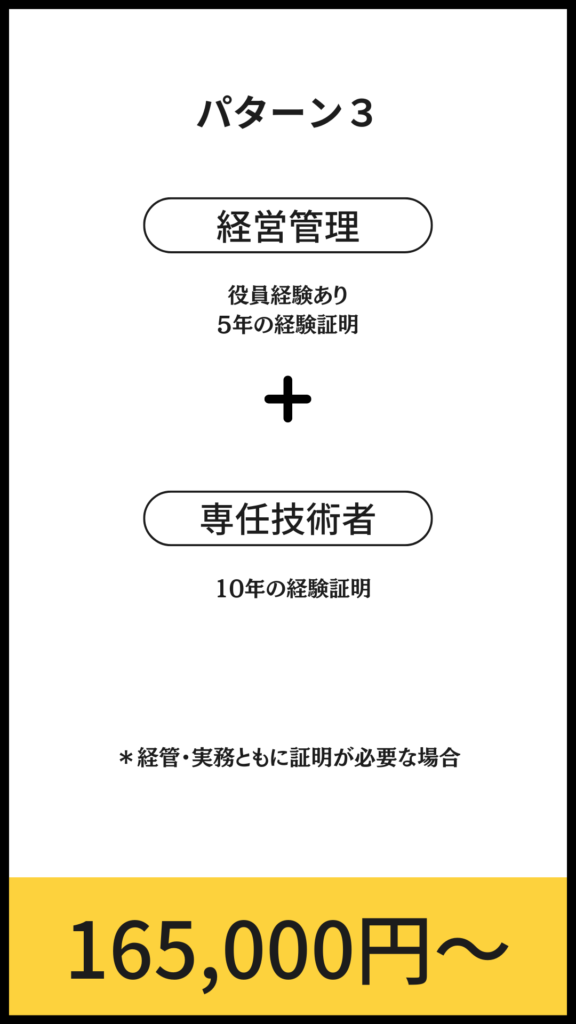

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

許可取得後もこんな

手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。

安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

\ こんな時もお任せください /

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

建設業許可要件のおすすめ記事

当サイト上の情報は、信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報の利用により生じる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。