「建設業許可を取るには社会保険加入は避けられない…」結構コストもかかるしどうしよう。そんな思いで悩んでいませんか?

そもそも社会保険って何があるの?必ず入らなければいけないの?実は、個人事業主には知って得する抜け道 制度が存在します。この記事では、横須賀・横浜エリアで建設業許可申請を手がける行政書士が見落としがちなポイントも徹底解説。

5人未満の小規模事業者だからこそ使える「正しい抜け道」で、コストを抑えながら適切な経営を実現しましょう。保険料の負担を減らしつつ、許可取消しのリスクを避ける—。 建設業経営者のための、知って得する社会保険の基礎知識をご紹介します。

建設業における社会保険加入の基本ルール

令和2年10月1日の建設業法改正により、建設業許可を受けるためには適切な社会保険への加入が必須となりました。これは建設業界で働く人々の福利厚生を向上させ、持続可能な産業としての基盤を強化するための重要な施策です。

国が定める社会保険は「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」の5つの保険の総称です。

では、建設業許可で必要とされている社会保険とは一体どのようなものがあるのでしょうか?建設業の許可を取得するために、次の3つの社会保険への加入が義務付けられています。

1. 健康保険

健康保険は、仕事中の病気やケガ以外の医療費を軽減してくれる制度です。病院で診察を受けるときは、受付で健康保険証を提示するだけで医療費の多くが補助されます。仕事中の怪我は労災保険の対象となります。

一般的な医療費の自己負担は3割で、残りの7割は健康保険の運営機関が負担してくれます。さらに、お住まいの市区町村によっては医療費助成制度があり、条件に該当すれば自己負担がさらに軽くなることもあります。万が一の医療費の支出に備えて、この制度をぜひ活用してください。

2. 厚生年金保険

会社を経営する個人事業主として、将来の生活を支える年金制度について知っておくことは大切です。厚生年金は、国民年金に加えて給付される年金制度で、従業員を雇用する事業主にとって重要な制度となります。

厚生年金の保険料は給与の18.3%で、この金額を事業主と従業員で半分ずつ負担します。つまり、事業主の負担は9.15%、従業員の負担も9.15%となります。納付方法は簡単で、毎月の給与や賞与から保険料を天引きして納付する仕組みです。国民年金と異なり、事業主が従業員に代わって手続きを行うため、従業員の手間を省くことができます。この制度により、従業員の将来の生活保障を支援することができます。

3. 雇用保険

従業員を一人でも雇用している事業主は、業種や会社の規模に関係なく、雇用保険に加入する必要があります。この制度は、従業員が安心して働ける環境を整えるための重要な社会保障制度の一つです。

雇用保険料は労使で負担し、2023年4月からは一般事業の場合、従業員負担が0.6%、事業主負担が0.95%となっています。事業主には、この保険料の納付に加えて、従業員の入退社時などの各種届出書類の提出といった義務が発生します。手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、従業員の将来的な生活保障につながる大切な制度です。従業員を雇用したら、まずは雇用保険の加入手続きを行いましょう。

社会保険の抜け道⁉︎ 加入義務と適用除外について

建設業の許可申請において、健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった社会保険への加入は原則として必要です。しかし、中には社会保険に入っていない事業主もいます。

一部でこれを「抜け道」と誤って呼ばれることがありますが、これは事業規模や従業員数に応じて法律で定められた「適用除外」制度であり、正当な取り扱いです。小規模事業者の経営実態に配慮した仕組みとなっていますので、下記の表を参考にし自身の事業が適用除外に該当するかどうかを確認することは重要です。

ただし、従業員の福利厚生を充実させる観点や、建設業経営事項審査(経審)でより高い評価を得るためにも、可能な限り社会保険への加入を検討されることをお勧めします。

| 事業形態 | 従業員数 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |

|---|---|---|---|---|

| 法人 | 役員1人以上 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 役員のみ | ◯ | ◯ | - | |

| 個人事業主 | 5人以上 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 1~4人 | - | - | ◯ | |

| 同居親族のみ・一人親方 | - | - | - |

◯:加入義務あり

-:加入義務なし

※注意事項:

1. 法人の場合、役員1人でも適用事業所となります。

2. 個人事業主の場合、常時使用する従業員(同居の親族を除く)が5人以上で適用事業所となります

3. 従業員を1人でも雇用している場合は、雇用保険の加入が必要です

法人・個人事業主における社会保険の適用について

健康保険の加入先には、主に3つの選択肢があります。一般的な「協会けんぽ」、大企業などが独自に運営する「健康保険組合」、そして建設業向けの「建設国保」などの職域型国民健康保険組合です。

特に建設業の事業主の方は、年金事務所長の承認を受けることで、建設国保などの職域国保に加入することができ、この場合は一般の健康保険への加入が免除されます。

職域国保と市町村国保との違い

国民健康保険には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは「職域国保」と呼ばれる制度で、建設業などの同じ職業に従事する人々が集まって運営する保険制度です。建設業の場合は「建設国保」として知られており、同業者ならではの保障内容や掛け金の設定となっています。

もう一つは「市町村国保」です。これは、職域国保や会社の健康保険に加入していない方々を対象とした制度で、お住まいの市区町村が運営しています。個人事業主の方で、職域国保に加入していない場合は、この市町村国保に加入することになります。

建設業を営む個人事業主の方は、事業規模や従業員数に応じて、職域国保(建設国保)と市町村国保のいずれかを選択することができます。それぞれの保険料や給付内容は異なりますので、自身の事業形態に合わせて最適な制度を選択することが大切です。

令和2年10月〜建設業許可における社会保険の加入義務と注意点

1. 既存の許可業者の場合

現在許可をお持ちの事業者は、許可の有効期間内であれば、特に変更がない限り新しい保険加入要件の影響を受けません。ただし、社会保険に未加入の場合は、次回の更新申請までには必ず加入手続きを完了させる必要があります。放置すると許可更新ができなくなるリスクがあります。

2. 加入状況に変更が生じた場合

令和2年10月1日以降、社会保険の加入状況に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。ただし、単なる従業員数の変更の場合は、事業年度終了後4ヶ月以内の提出でかまいません。期限を過ぎると行政処分の対象となるリスクがあります。

3. 適用除外から加入義務が発生した場合

最も注意が必要なのは、令和2年10月1日以降に従業員を新たに雇用するなどして、適用除外から加入義務が発生したケースです。この場合、適切な保険加入手続きを行わないと、建設業許可の取消し事由となります。事業継続に関わる重大なリスクとなりますので、従業員の雇用状況が変わった際は、すぐに保険加入の要否を確認することが重要です。

まとめ

建設業における社会保険の加入義務は、単なる法令遵守以上の意味を持っています。特に横浜・横須賀エリアの建設業者にとって、以下の3つの観点から重要な経営課題となっています。

第一に、許可の維持・更新の観点です。令和2年10月以降、社会保険の加入状況は建設業許可の維持に直結します。既存の許可をお持ちの方も、次回更新までには必ず加入を済ませる必要があります。

第二に、リスク管理の観点です。従業員の雇用状況が変わった際の2週間以内の届出や、適用除外から加入義務への変更時の迅速な対応は、許可取消しを防ぐための重要なポイントです。

第三に、経営の選択肢の観点です。個人事業主や一人親方の方々には、建設国保への加入や適用除外制度の活用など、経営形態に応じた柔軟な選択が可能です。特に従業員5人未満の事業所では、健康保険と厚生年金保険が任意加入となるため、事業規模に応じた最適な判断ができます。ただし、将来の事業拡大や元請けとの取引拡大を見据えた場合は、任意であっても社会保険への加入を前向きに検討することをお勧めします。なぜなら、建設業界全体が社会保険加入を重視する方向に進んでおり、将来的な受注機会の確保、新しい人材の確保にも影響してくるからです。

社会保険の加入は、一見すると負担に感じるかもしれません。しかし、適切な制度を選択し、正しいタイミングで手続きを行うことで、持続可能な事業運営が可能となります。ご不明な点があれば、建設業許可に精通した行政書士にご相談ください。私たちが、御社の実情に合わせた最適な対応をご提案いたします。

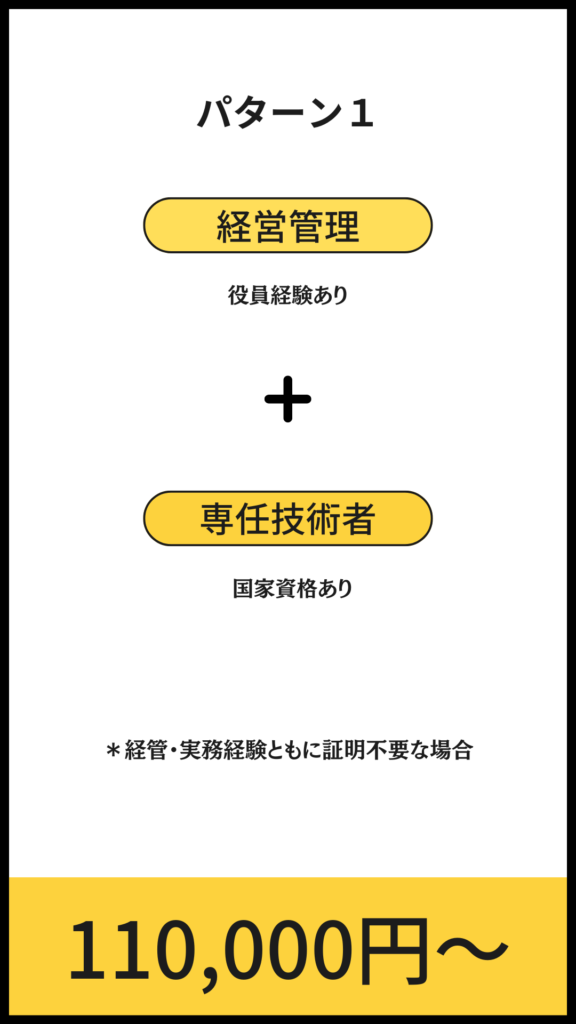

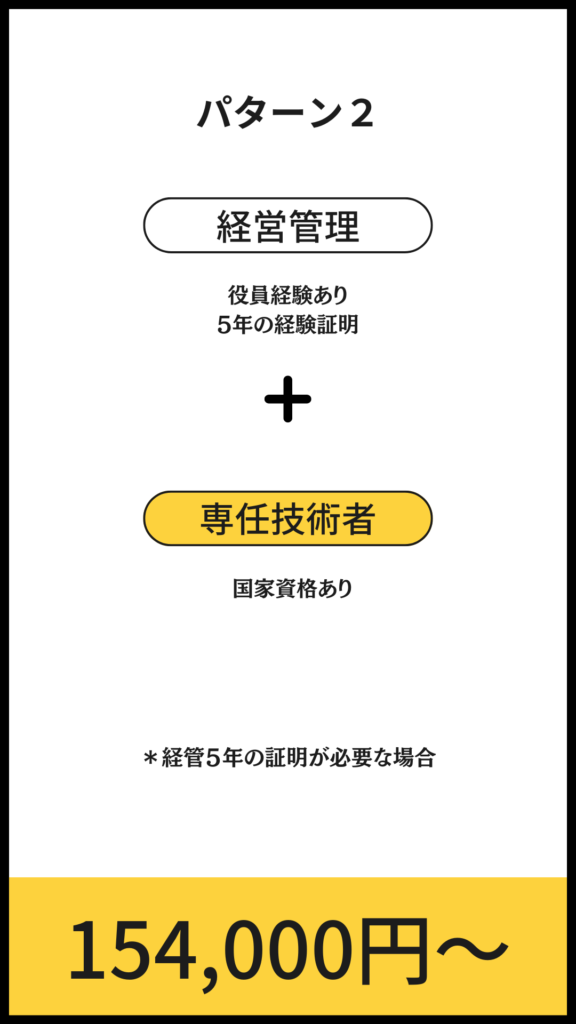

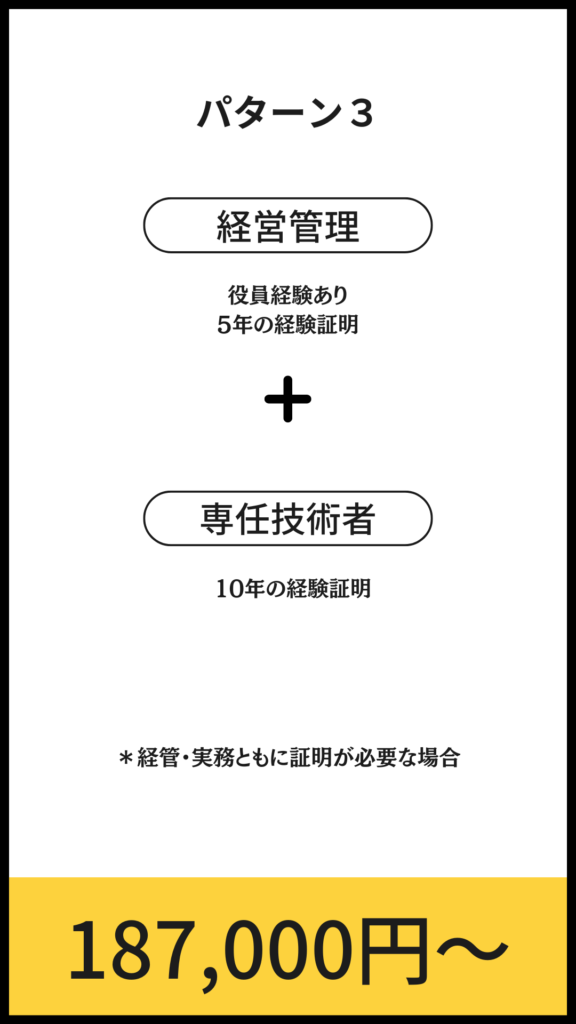

弊所「報酬額」の例

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。