「建設業許可の誠実性要件って、具体的に何をチェックされるんだろう...」

横須賀・横浜エリアで建設業を営む個人事業主の方から、よくこのような声を耳にします。特に一人親方として独立を考えている方は、漠然とした誠実性要件の審査に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

建設業許可の取得には「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」そして「誠実性」の4つの要件が必要です。中でも誠実性要件は、その判断基準がわかりにくく、多くの事業者様が頭を悩ませています。

しかし、実は誠実性要件は建設業法で明確に定義されており、きちんと理解して対策を立てることで、十分にクリアできる要件なのです。

この記事では、横須賀・横浜エリアの個人事業主の方に向けて、誠実性要件の具体的な判断基準から申請時の注意点まで、実践的な情報をわかりやすく解説していきます。

建設業許可における誠実性要件の基本

建設業許可を取得するためには、「誠実性」が重要な要件の一つとなっています。これは建設業法第7条第3号(一般建設業)および第15条第1号(特定建設業)に定められている要件です。

何故、建設業許可に誠実性の要件が必要なのか?

建設業の特徴として、工事の完了までに長い期間がかかることや、前払金が発生することが一般的です。そのため、発注者と建設業者の間には強い信頼関係が必要となります。この信頼関係を守るため、建設業許可制度では「誠実性」が重要な審査項目の一つとなっています。

誠実性の審査では、申請者が過去に建設業法などの法律に違反していないか、また工事内容や工期について契約違反をしていないかなどがチェックされます。例えば、建築士法や宅地建物取引業法などで処分を受けてから5年以内の場合は、許可を受けることができません。

このように厳格な審査をクリアして得られる建設業許可は、発注者にとって「信頼できる事業者」を選ぶ際の重要な目安となります。

建設業許可申請における誠実性の対象者

建設業許可を取得する際、誠実性の審査は事業形態によって対象者が異なります。法人の場合は、会社そのものはもちろん、取締役などの役員や、支店長、営業所長といった契約の決裁権を持つ従業員が審査の対象となります。

一方、個人事業主の場合は、事業主本人と、契約の決裁権限を任されている従業員が対象です。つまり、工事の請負契約を結ぶ権限を持つ人物に、誠実性が求められているのです。

これは建設工事の契約において重要な決定を下す立場にある人物が、不正や不誠実な行為を行わないことを確認するためです。対象となる人物たちが過去に問題を起こしていなければ、その建設業者には誠実性があると判断されます。

誠実性要件対象者の一覧

| 申請形態 | 誠実性審査の対象者 |

|---|---|

| 個人の場合 | • 事業主本人 • 支配人(商業登記必須) • 営業所の責任者(支店長・営業所長など) |

| 法人の場合 | • 法人そのもの • 取締役、執行役などの役員 • 相談役、顧問 • 総株主の議決権の5%以上を保有する株主 • 出資総額の5%以上を出資している者 • 取締役と同等以上の支配力を有する者(役職や名称は不問) • 支店長・営業所長などの営業所責任者 |

支配人とは

支配人とは、個人事業主から全面的な経営権限を委任された従業員です。事業主に代わって契約締結や従業員の採用など、事業運営に関するあらゆる判断を行うことができます。なお、支配人として活動するためには商業登記が必要です。個人事業主の場合、経営業務の管理責任者を自分以外の経験者にやってもらい建設業許可を取る場合などに、支配人を登記することになります。

誠実性要件の具体的な判断基準

*15条の特定建設業基準は割愛

建設業許可における「不正な行為」とは

建設業許可制度では、請負契約に関する「不正な行為」を行うおそれがある事業者には許可を与えません。ここでいう「不正な行為」とは、工事の契約を結ぶときや工事を進めるうえで法律に違反する行為のことです。

一般的に、適切に契約を守り、誠実に工事を行ってきた事業者であれば、この「不正な行為」に該当することはありません。つまり、通常の事業活動を行ってきた個人事業主の方々にとって、この要件が許可取得の障害になることはほとんどないと言えます。

不正な行為の例

- 詐欺行為・・・実際には使用していない高級資材を使用したと偽って代金を請求したり、工事の出来高を水増しして余分な支払いを求めたりすることです。また、施工実績を偽って工事を受注することも詐欺行為に該当する可能性があります。

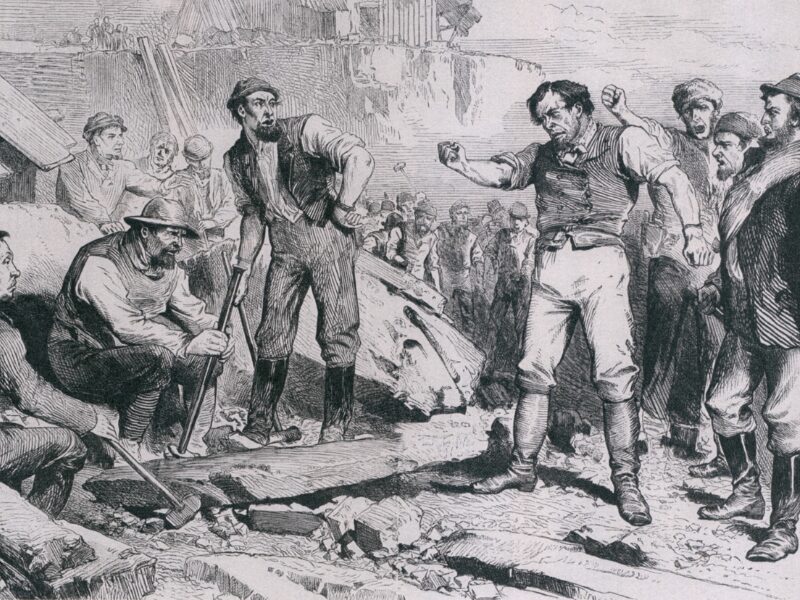

- 脅迫行為・・・工事代金の値上げに応じないと工事を中断すると脅したり、追加工事を強要したりするケースが挙げられます。特に工期が迫っている場合など、発注者が弱い立場にある状況での要求は脅迫とみなされる可能性があります。

- 横領・・・工事の前払金を他の目的に流用したり、資材購入のために預かった資金を着服したりする行為が該当します。

*無許可での下請け発注や、建築基準法に違反する施工方法の採用、労働基準法違反(賃金未払いなど)なども該当する可能性があります。

建設業許可における「不誠実な行為」とは

建設業許可制度において、「不誠実な行為」とは、工事の契約内容を守らない行為を指します。具体的には、正当な理由がないのに工期を大幅に遅らせたり、契約で合意した内容と異なる工事を行ったりすることです。

このような行為は発注者との信頼関係を損なうだけでなく、建設業界全体の信用も失わせることになります。そのため、過去にこうした行為をした事業者や、そのおそれが明らかな事業者には建設業許可が与えられません。

不誠実な行為の例

- 契約した工事内容と異なる施工を行う

- 契約工期を正当な理由なく守らない

- その他、請負契約の重要な約束事項に違反する行為

- 建築士法違反による処分を受けてから5年経過していない

- 宅地建物取引業法違反による処分を受けてから5年経過していない

- 建設業法違反による処分を受けてから5年経過していない

その他の欠格事由

・暴力団関係者等である場合

・建設業法やその他の法令に重大な違反がある場合

誠実性要件の最重要ポイント

建設業許可の申請時、誠実性に関する特別な誓約書は必要ありませんが、行政機関は申請者の過去の処分歴や不正行為の有無について、独自に詳しい調査を行います。そのため、過去に建設業法や関連法令による処分を受けた経験がある場合は、必ずその事実を申告する必要があります。

処分歴を隠して許可を取得した場合、これは虚偽申請として重大な違反となります。発覚すると、建設業許可の取消しや刑事罰の対象となるだけでなく、公共工事の入札参加資格を失うなど、事業継続に深刻な影響を及ぼします。

不正な手段による許可の取得をした場合に法律では以下のような定めがあります。

虚偽申請に対する罰則

- 建設業許可の取消し

- 6か月以下の懲役刑または100万円以下の罰金(両方が科される場合もあり)

建設業許可制度は発注者保護と業界の健全性維持が目的です。そのため、正直な申告を行い、誠実に手続きを進めることが、長期的な事業継続の基盤となります。

まとめ

建設業許可の誠実性要件は、以下の点を押さえることが重要です:

- 法令遵守を徹底する

- 請負契約を確実に履行する

- 施工管理を適切に行う

- 処分歴がある場合は5年経過を確認する

不明な点がある場合は、必ず行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。お気軽にご相談ください。

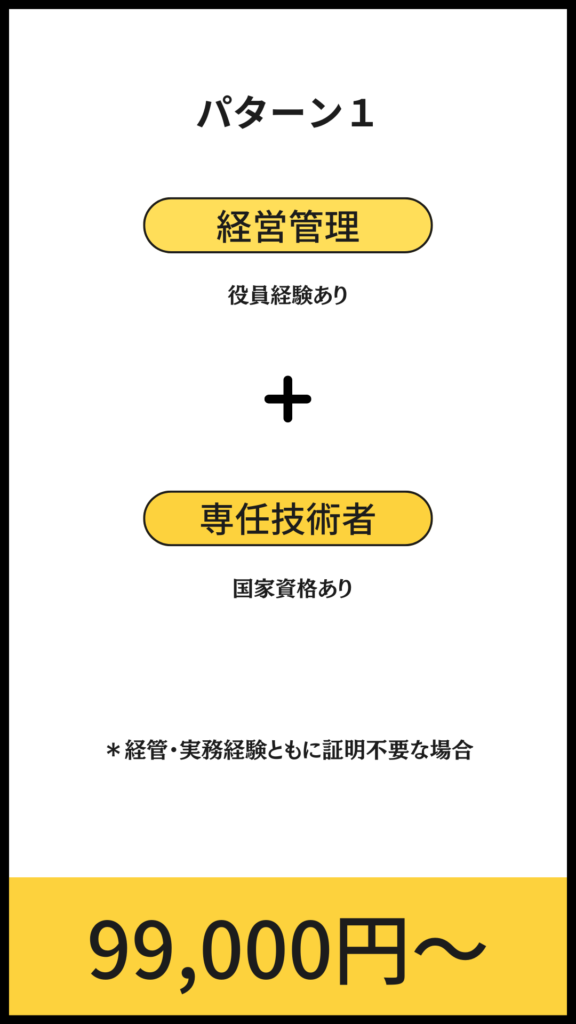

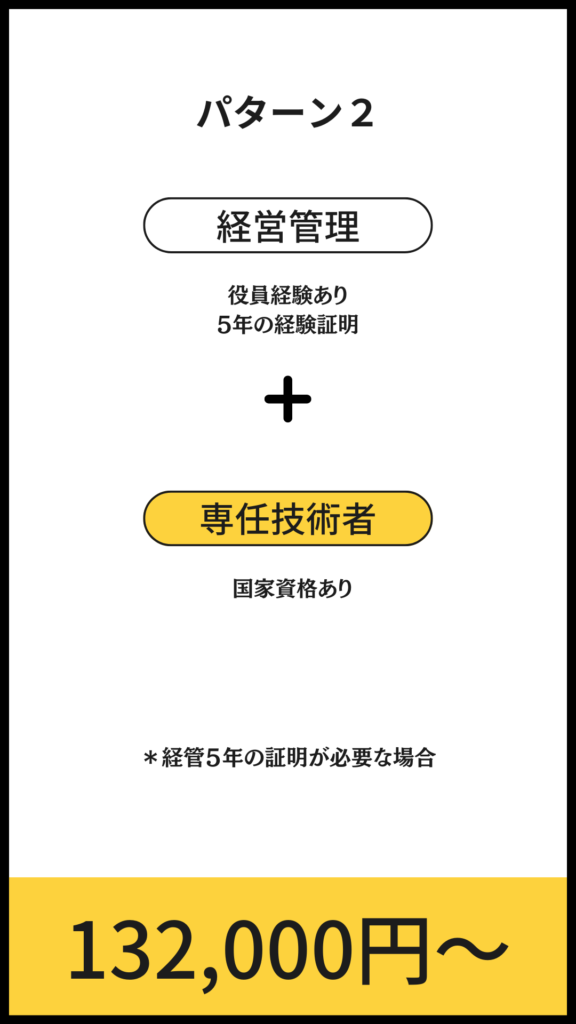

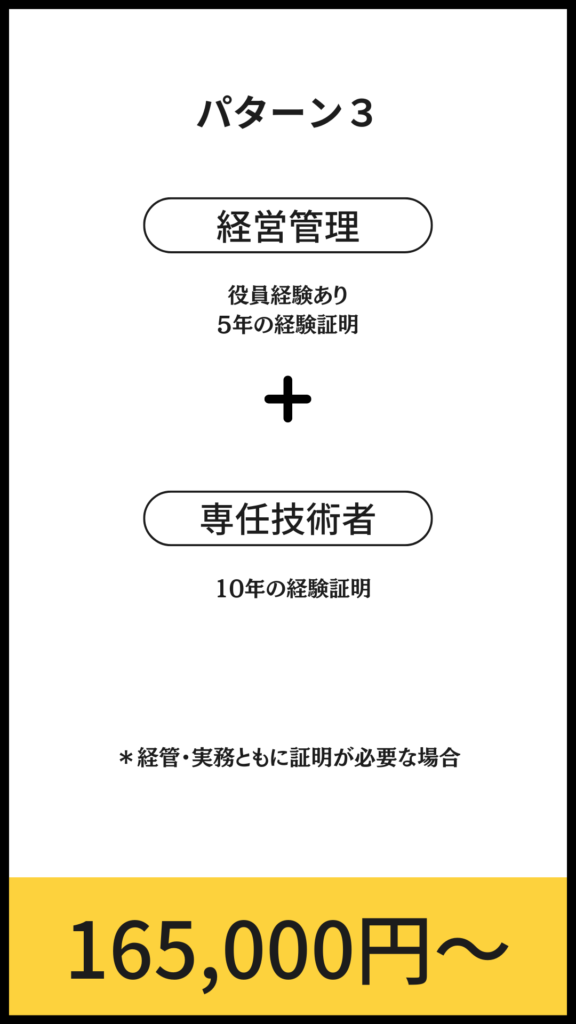

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。