個人事業主の方や一人親方として建設業を営んでいる方は、建設業許可の取得に興味をお持ちではないでしょうか。許可を取得するためには「営業所専任技術者」の設置が必要となりますが、この要件に関して不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

経営者である自分が営業所専任技術者になれるのか、どのような資格や経験が必要なのか、他の仕事と兼務できるのかなど、様々な疑問が出てくると思います。

この記事では、一般建設業許可における営業所専任技術者の要件について、個人事業主の方にも分かりやすく解説していきます。特に実務経験や資格要件については、最新の制度に基づいて詳しく説明していきますので、許可申請を検討されている方はぜひ参考にしてください。

- 1. 建設業許可申請で必要となる【営業所専任技術者】とは

- 1.1. 営業所専任技術者の常勤性|営業所との距離的な制約

- 1.2. 営業所専任技術者の専任性|他の仕事との両立は不可

- 2. 営業所専任技術者の2つの主要な役割

- 3. 個人事業主が"一般建設業"の営業所専任技術者になるための要件

- 3.1. 一般建設業の営業所専任技術者になる方法!

- 3.1.1. 実業学校って何?

- 3.1.2. 専修学校って何?専門学校との違い

- 3.1.3. 建設業許可申請における実務経験の範囲

- 4. "特定建設業"の営業所専任技術者になる方法

- 4.1. 指定7業種の営業所専任技術者に必要な資格とは?

- 4.2. 営業所専任技術者に必要な指導監督的な実務経験とは?

- 5. 建設業法における専任技術者となり得る国家資格等一覧

- 6. FAQ

- 7. 専門家に相談するべきケース

- 8. まとめ

建設業許可申請で必要となる【営業所専任技術者】とは

建設業の許可を取得するためには、各営業所に「営業所専任技術者」(令和6年より「営業所技術者等」に名称変更)を配置することが建設業法で定められています。この制度は、建設工事の適切な施工を確保するために設けられた重要な要件の一つです。

営業所専任技術者には、「常勤性」と「専任性」という2つの要件を同時に満たすことが求められます。書類上の配置だけでは不十分であり、実際に営業所で技術的な職務に従事することが必要です。それでは、常勤性と専任性について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

営業所専任技術者の常勤性|営業所との距離的な制約

建設業法では、専任技術者は営業所に「常勤」していることが必要です。

常勤とは、休日を除いて毎日決まった時間、その営業所で仕事をすることを意味します。具体的には、営業所まで通勤できる距離に住んでいることが求められます。具体的には自宅から営業所までの車や電車の場合通勤時間が「2時間以内」の距離であることが望ましいとされています。

営業所専任技術者の専任性|他の仕事との両立は不可

専任技術者は、その会社だけで働く専門家として位置づけられています。複数の会社で同時に働くことはできず、一つの会社に専念する必要があります。

例えば、他の建設会社の役員や技術者として働いている人、あるいは建築士事務所の管理建築士や宅建取引士として専任が必要な立場にある人は、専任技術者になることができません。ただし、同じ会社の同じ営業所であれば、これらの役職を兼ねることは可能です。

また、他の会社の代表取締役や個人事業を営んでいる人も、原則として専任技術者にはなれません。ただし、他社での役職が非常勤であることが明確に確認できる場合は例外として認められることがあります。

営業所専任技術者の

2つの主要な役割

個人で建設業を営んでいる方が許可を申請する場合、多くのケースでは経営者ご自身が営業所専任技術者になることができます。ただし、専任技術者になるためには建設業の実務経験など、一定の資格要件を満たす必要があります。

個人事業主が"一般建設業"の営業所専任技術者になるための要件

営業所専任技術者になるためには、建設業に関する知識や経験が必要です。

具体的には、建設工事の実務経験が一定期間以上あることや、施工管理技士などの国家資格を持っていること、または工業高校・大学で建築や土木を学んでいることが求められます。

一般建設業の営業所専任技術者になる方法!

一般建設業許可で営業所専任技術者になるための要件は、以下の5つのうちいずれかを満たす必要があります。

| 区分 | 要件 | 備考 |

|---|---|---|

| 指定学科(学歴)+実務経験 | 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験 大学・高専の指定学科卒業後3年以上の実務経験 | ・旧実業学校を含む* ・旧専門学校を含む ・専門職大学の前期課程修了も含む |

| 実務経験のみ | 建設工事の実務経験10年以上 | ・学歴、資格は不問 ・複数業種の場合、実務経験期間が緩和される場合あり |

| 専修学校+実務経験 | 専修学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験 ※専門士・高度専門士は3年以上 | ・指定学科であることが必要 |

| 国家資格等保有 | ・技術検定合格者 ・登録基幹技能者 ・その他国土交通大臣が認める資格保有者 | ・建設業の種類に応じた資格が必要 ・登録基幹技能者は対象業種に限定 |

| 特例 | 海外での工事実務経験保有者 | 国土交通大臣の個別審査による認定が必要 |

実業学校って何?

実業学校とは、昔の日本にあった学校の一種です。小学校を卒業した人たちが、農業・工業・商業など将来の仕事に役立つ技術を学ぶ場所でした。今の商業高校や工業高校などがそれにあたります。殆どの方は関係ないでしょう。

専修学校って何?専門学校との違い

専修学校は、日本の法律で定められた教育施設で、主に仕事に必要な技術や知識を学ぶ場所です。

専修学校には3つの種類があります。高校を卒業した人が専門的な勉強をする「専門課程(専門学校)」、中学を卒業した人が学ぶ「高等課程(高等専修学校)」、そして年齢に関係なく誰でも学べる「一般課程」です。

私たちが普段「専門学校」と呼んでいるのは、この中の「専門課程」のことです。

建設業許可申請における実務経験の範囲

建設業許可申請で求められる「実務の経験」とは、建設工事の技術的な経験を指します。具体的には、工事現場での施工の指揮・監督の経験や、実際の施工作業に携わった経験が該当します。また、発注者側での設計技術者や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、現場での雑務や一般的な事務作業は実務経験として認められません。

"特定建設業"の営業所専任技術者になる方法

特定建設業の営業所専任技術者になるためには、一般建設業よりも厳しい要件を満たす必要があります。これは特定建設業が、より大規模な工事を元請けとして請け負うことができる業態だからです。

| 区分 | 要件 | 備考 |

|---|---|---|

| 指定学科(学歴)+実務経験 | ・2年以上の指導監督的な実務経験 ・4,500万円以上の工事経験 | ・指定7業種(土木、建築、電気、管工事、鋼構造物、舗装、造園)は対象外 |

| 国家資格等保有 | ・建設業の種類に応じた国家試験合格者 ・国が定めた免許保有者 | ・業種ごとに必要な資格が異なる ・指定7業種はこの区分が必須 |

| 特例 | 海外での工事実務経験保有者 | 国土交通大臣の個別審査による認定が必要 |

指定7業種の営業所専任技術者に必要な資格とは?

建設業法では、特に高度な技術力が求められる7つの業種を「指定建設業」として定めています。

「土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業」がこれに該当します。

指定建設業で特定建設業の許可を受けるためには、営業所の専任技術者は厳格な資格要件を満たす必要があります。具体的には、一級国家資格(例:一級建築士)の保有者、技術士の資格保有者、または国土交通大臣による認定を受けた者に限られます。

他の一般建設業と異なり、実務経験(指導監督的実務経験を含む)だけでは専任技術者になることはできません。

営業所専任技術者に必要な指導監督的な実務経験とは?

この経験は、元請工事(発注者から直接請け負った工事)での経験のみが認められます。現場で工事全体の技術面を取り仕切る立場、例えば現場主任者や監督者として、建設工事の設計や施工を総合的に指導・監督した経験が該当します。

実務経験の要件として、請負金額4,500万円以上(税込み)の工事において、2年以上の経験が必要です。ただし、この金額基準は時期によって異なり、平成6年12月28日より前は3,000万円以上、昭和59年10月1日より前は1,500万円以上となっています。

建設業法における専任技術者となり得る国家資格等一覧

国土建設業法で定められた配置技術者になるためには、工事の種類に応じた適切な資格が必要です。国土交通省では、建設業の許可業種ごとに必要な国家資格等を一覧表で示しています。例えば、建築工事業では建築士や建築施工管理技士、電気工事業では電気工事士や電気施工管理技士といった具体的な対応関係が記載されています。

この一覧表は国土交通省のウェブサイトで公開されており、最新の資格要件を確認することができます。事業者の方は、自社が取得を目指す建設業許可の種類に応じて、必要な資格を確認することをお勧めします。

国土交通省|https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf

FAQ

-

個人事業主でも営業所専任技術者になれますか?

-

はい、必要な資格や実務経験を満たしていれば、個人事業主自身が営業所専任技術者となることができます。

-

現場代理人と兼務できますか?

-

一定の条件下で可能です。ただし、営業所と現場が近接していることや、工事規模による制限があります。

-

専任技術者のテレワークは認められますか?

-

令和3年12月の改正により、適切な業務遂行が可能な環境であれば認められます。ただし、営業所との連絡体制の確保が必要です。

-

実務経験は途切れていても良いですか?

-

実務経験は連続している必要はありませんが、要件を満たす実務経験であることの証明が必要です。

専門家に相談するべきケース

以下のような場合は、建設業許可の専門家である行政書士への相談をお勧めします。

- 実務経験の証明が難しい場合

- 資格要件の詳細な確認が必要な場合

- 個人事業主で申請手続きをしている時間がない方

- 建設業許可を取得して公共工事入札の参加を考えている方

- テレワークを含む勤務体制の構築を検討している場合

まとめ

営業所専任技術者は、建設業許可取得の重要な要件の一つです。個人事業主の方が自身で専任技術者となる場合は、資格要件や実務経験の確認が特に重要です。不明な点がある場合は、建設業許可の専門家に相談することをお勧めします。

最新の法改正により、テレワークなど柔軟な働き方も認められるようになってきていますが、適切な体制づくりが必要です。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択してください。

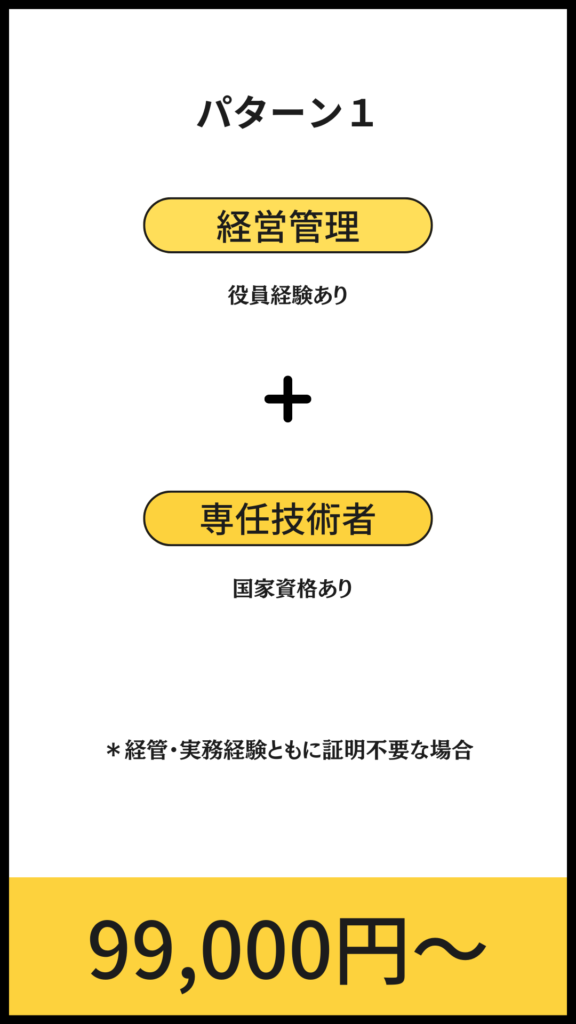

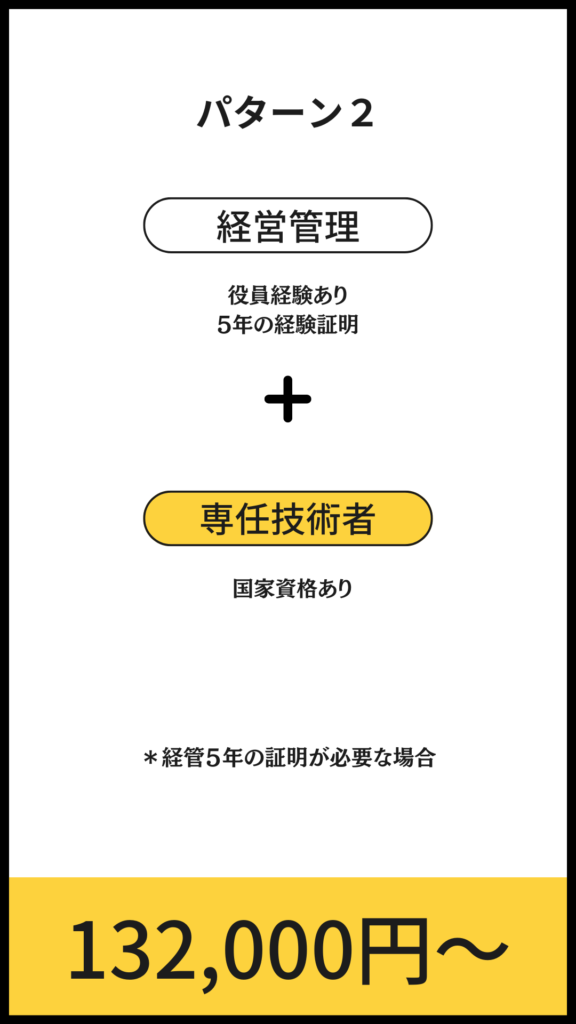

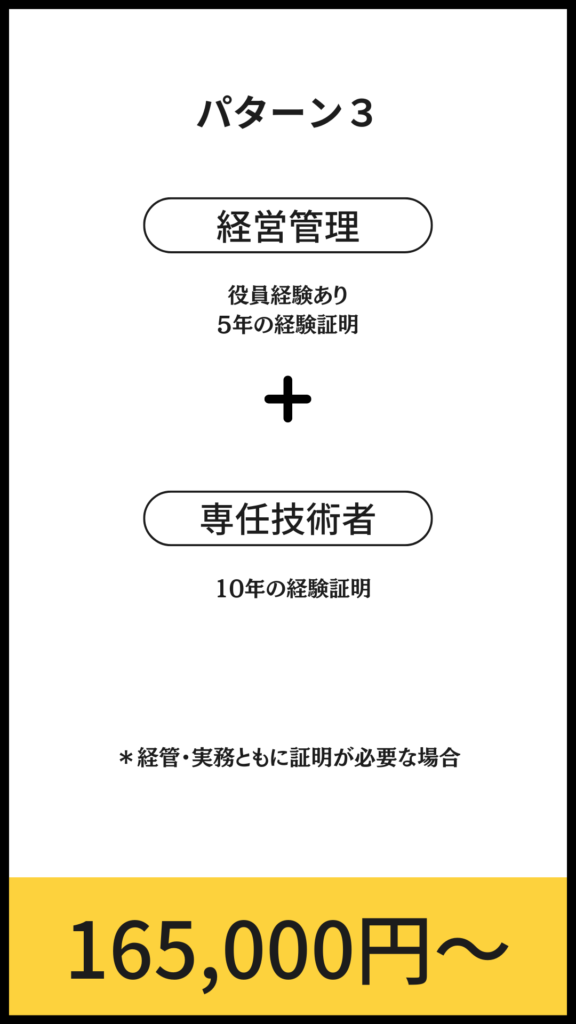

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。